返還から略奪へ

竹島問題概略

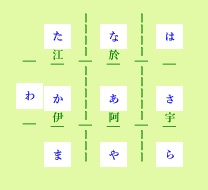

①寛文七年(一六六七)

竹島(鬱陵島)を日本の西北限とする

↓ ↓

②元禄七年(一六九四)

朝鮮 鬱陵島は自領だと主張

↓ ↓

③元禄八年(一六九五)

六月十二日

日本側 日本の領土だと主張

ところが

③元禄九年(一六九六)

一月二十八日

幕府

調べてみると「竹島」は

朝鮮から四十里

日本から六十里

よって竹島は

「朝鮮と地続きであったこと疑無し」とし

朝鮮に「還す」と述べた後

この処置は「以前と同じではない」と

改めて 幕府の「認識の転換」を語り

いつまでも争ひが続くよりは

朝鮮・日本 お互ひに

争ひごとがないことに越したことはないと述べた

これより 竹島(鬱陵島)は

日本・朝鮮両国が 渡海禁止とし

両国の「言争」は無くなった

↓ ↓

安政五年(一八五八)

薩長革命政府の先導者・松蔭は

長年の慣行を破り

竹島の開拓占領を企画提案

↓ ↓

これより「竹島問題」再燃

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下 簡易年譜である

元和四年(一六二三)

幕府

伯耆(ほうき)国の米子の町人

村川市兵衛・大谷甚吉に

「竹島」への渡航を許可

元和九年(一六二三)

米子の大谷甚吉

越後より伯耆国米子に帰航の際「竹島」に寄る

全竹島開基は 大谷甚吉なり

経て「竹島」にて病死

島に石碑あり

本名 浄本と号す

後「竹島院」と号す

寛文七年(一六六七)

出雲藩士齋藤豊仙

藩命により『隱州視聴合記』をつくる

「竹島」を日本西北限とする

元禄五年(一六九二)

二月十一日(和暦)

村川市兵衛の船

因幡藩(鳥取県東部)の許可得て 米子出向

隠岐の福浦を経て

三月二十六日

伊賀島(小さな竹島か?)に到着

三月二十七日

鬱陵島に到着

朝鮮人が漁労してゐるのを確認

市兵衛が「日本領であることを告げる」と

朝鮮人は「漂着した」と言ふ

市兵衛は 昨秋小屋に残して来た

釣道具と漁船が無くなってゐるのことに気づく

そこで 朝鮮人に

「再びここに来ぬやう」伝へて帰った

その後

鬱陵島に市兵衛が渡航するも

朝鮮人の妨害でやむなく帰る

元禄六年(一六九三)

四月十七日

船頭黒兵衞 米子を出港

その日の内に鬱陵島に着くと

そこで朝鮮人四十二人が漁労をしてゐた

その内の安龍福と朴於屯の二人を

密漁の証人として捕まへて連れて帰る

四月二十八日

鳥取藩 江戸に処置を伺ふ

五月十三日

江戸から指示書が届く

「密猟者二人を長崎に送り

朝鮮に送還し 朝鮮に密漁を抗議せよ」

十二月

朝鮮から返事が届く

鬱陵島に赴いた朝鮮人二人の送還の礼と

彼らを厳重に処することが書かれ

最後に かう書いてあった

「朝鮮では 海禁を厳重にしてをり

鬱陵島への往来は許可してゐない」

元禄七年(一六九四)

三月

日本が言ふ「竹島」と

朝鮮が言ふ「鬱陵島」の領土問題で

幕府は 多田与左衛門を派遣

八月九日

結論でず

九月

朝鮮は「鬱陵島」は朝鮮領だと述べた

元禄八年(一六九五)

六月十二日

日本側の主張

鬱陵島で

日本漁民は 漁労してゐるが

その間 一度も朝鮮の役人を見てゐない

したがって

「実質日本領である」と主張した

元禄九年(一六九六)

一月二十八日

幕府

邦人が竹島(=鬱陵島)に渡航して

漁業を行ふことを禁止する

竹島の地は

因幡に属せりといへども

我が人 居住すること無し

徳川秀忠の時

「米子の村人」から

その島での「漁労の願」を受け

これを許したことが始まりであった

今 その地理を計るに

因幡から六十里ばかり

朝鮮から四十里ばかり

これは かつて「竹島」が

朝鮮と陸続きであったこと疑無し

日本が 兵力を以て自領とすれば

何を求めてのことなのか 得る物無し

また その始まりをみると

そこは朝鮮との陸続きで

日本が 取ってはならぬ所であった

よって 今「竹島を還す」

そこに往き 漁労するを禁ずることを以て

敢へて「詞」にはしないが

朝鮮国は こちらの意を汲んで貰ひたい

この処置は 明らかに

以前の幕府の認識とは異なるが

争ひが絶えず起こるよりは

日本・朝鮮両国が お互ひ

争ひなく過ごすことに越したことはない

この件 宜しく

元禄十一年(一六九八)

三月二十五日

朝鮮から対馬藩宗義真(よしまさ)に 書が届く

そこには

渡航禁止の処置に謝意を表しながらも

その島は 日本名・竹島

朝鮮名・鬱陵島と一島二名であるが

朝鮮領であることは紛れもないことだが

今後は 日本・朝鮮共に

当地に往来しないやう取り締まりたい

と書いてあった

元禄十二年(一六九九)

一月

対馬の宗義真が 朝鮮国礼曹に

竹島の一件につき

日本・朝鮮共に入島しないことを謝し

その旨を幕府に伝ふ

宝永七年(一七一〇)

二月七日

新井白石

日本大君=天皇

日本国王=将軍とし

最高権威が「日本国王・将軍」だとし

朝鮮にも通達

天保七年(一八三六)

十二月二十三日

幕府

鬱陵島の密貿易に関しての判決を出す

異国の属島へ渡海いたし

立木等伐採して持ち帰る

これ不届なり 死罪を申し付く

天保八年(一八三七)

二月

幕府

元禄よりこの方

竹島への渡海停止の仰せが出さる

異国渡海の儀は 重大御制禁

竹島も同様に心得 渡海いたすまじく候

安政五年(一八五八)

七月

竹島開拓計画

吉田松陰の提案

桂小五郎・のちの大村益次郎(村田蔵六)に

密かに提案してゐた

元禄九年(一六九六)から百六十年近く続いた

日本名・竹島 朝鮮名鬱陵島への渡海禁止

その地を明らかに「異国」と認識し 渡海を禁止した幕府

ところが 異心革命煽動者・松蔭は

その「渡海禁止」の「異国の地」を『開拓せよ』と

同志を唆してゐた

唆す=(そそのか)す

何故か?

大東亜戦争の教書『混同秘策』佐藤信淵著に

「取りやすきところから取れ」との指示有ればこそ

松蔭の大陸出撃論は 前著より生まれたものであって

松蔭のアイデアではない

現在の「禍の火種」を

日本船の印とする旨を幕府に申し出た島津斉彬も

これまた大陸出撃論者であったが

これも佐藤の『混同秘策』の影響を受けた案とみていい

①寛文七年(一六六七)

竹島(鬱陵島)を日本の西北限とする

↓ ↓

②元禄七年(一六九四)

朝鮮 鬱陵島は自領だと主張

↓ ↓

③元禄八年(一六九五)

六月十二日

日本側 日本の領土だと主張

ところが

③元禄九年(一六九六)

一月二十八日

幕府

調べてみると「竹島」は

朝鮮から四十里

日本から六十里

よって竹島は

「朝鮮と地続きであったこと疑無し」とし

朝鮮に「還す」と述べた後

この処置は「以前と同じではない」と

改めて 幕府の「認識の転換」を語り

いつまでも争ひが続くよりは

朝鮮・日本 お互ひに

争ひごとがないことに越したことはないと述べた

これより 竹島(鬱陵島)は

日本・朝鮮両国が 渡海禁止とし

両国の「言争」は無くなった

↓ ↓

安政五年(一八五八)

薩長革命政府の先導者・松蔭は

長年の慣行を破り

竹島の開拓占領を企画提案

↓ ↓

これより「竹島問題」再燃

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下 簡易年譜である

元和四年(一六二三)

幕府

伯耆(ほうき)国の米子の町人

村川市兵衛・大谷甚吉に

「竹島」への渡航を許可

元和九年(一六二三)

米子の大谷甚吉

越後より伯耆国米子に帰航の際「竹島」に寄る

全竹島開基は 大谷甚吉なり

経て「竹島」にて病死

島に石碑あり

本名 浄本と号す

後「竹島院」と号す

寛文七年(一六六七)

出雲藩士齋藤豊仙

藩命により『隱州視聴合記』をつくる

「竹島」を日本西北限とする

元禄五年(一六九二)

二月十一日(和暦)

村川市兵衛の船

因幡藩(鳥取県東部)の許可得て 米子出向

隠岐の福浦を経て

三月二十六日

伊賀島(小さな竹島か?)に到着

三月二十七日

鬱陵島に到着

朝鮮人が漁労してゐるのを確認

市兵衛が「日本領であることを告げる」と

朝鮮人は「漂着した」と言ふ

市兵衛は 昨秋小屋に残して来た

釣道具と漁船が無くなってゐるのことに気づく

そこで 朝鮮人に

「再びここに来ぬやう」伝へて帰った

その後

鬱陵島に市兵衛が渡航するも

朝鮮人の妨害でやむなく帰る

元禄六年(一六九三)

四月十七日

船頭黒兵衞 米子を出港

その日の内に鬱陵島に着くと

そこで朝鮮人四十二人が漁労をしてゐた

その内の安龍福と朴於屯の二人を

密漁の証人として捕まへて連れて帰る

四月二十八日

鳥取藩 江戸に処置を伺ふ

五月十三日

江戸から指示書が届く

「密猟者二人を長崎に送り

朝鮮に送還し 朝鮮に密漁を抗議せよ」

十二月

朝鮮から返事が届く

鬱陵島に赴いた朝鮮人二人の送還の礼と

彼らを厳重に処することが書かれ

最後に かう書いてあった

「朝鮮では 海禁を厳重にしてをり

鬱陵島への往来は許可してゐない」

領土確認交渉

元禄七年(一六九四)

三月

日本が言ふ「竹島」と

朝鮮が言ふ「鬱陵島」の領土問題で

幕府は 多田与左衛門を派遣

八月九日

結論でず

九月

朝鮮は「鬱陵島」は朝鮮領だと述べた

元禄八年(一六九五)

六月十二日

日本側の主張

鬱陵島で

日本漁民は 漁労してゐるが

その間 一度も朝鮮の役人を見てゐない

したがって

「実質日本領である」と主張した

「竹島」朝鮮に返還す

元禄九年(一六九六)

一月二十八日

幕府

邦人が竹島(=鬱陵島)に渡航して

漁業を行ふことを禁止する

竹島の地は

因幡に属せりといへども

我が人 居住すること無し

徳川秀忠の時

「米子の村人」から

その島での「漁労の願」を受け

これを許したことが始まりであった

今 その地理を計るに

因幡から六十里ばかり

朝鮮から四十里ばかり

これは かつて「竹島」が

朝鮮と陸続きであったこと疑無し

日本が 兵力を以て自領とすれば

何を求めてのことなのか 得る物無し

また その始まりをみると

そこは朝鮮との陸続きで

日本が 取ってはならぬ所であった

よって 今「竹島を還す」

そこに往き 漁労するを禁ずることを以て

敢へて「詞」にはしないが

朝鮮国は こちらの意を汲んで貰ひたい

この処置は 明らかに

以前の幕府の認識とは異なるが

争ひが絶えず起こるよりは

日本・朝鮮両国が お互ひ

争ひなく過ごすことに越したことはない

この件 宜しく

元禄十一年(一六九八)

三月二十五日

朝鮮から対馬藩宗義真(よしまさ)に 書が届く

そこには

渡航禁止の処置に謝意を表しながらも

その島は 日本名・竹島

朝鮮名・鬱陵島と一島二名であるが

朝鮮領であることは紛れもないことだが

今後は 日本・朝鮮共に

当地に往来しないやう取り締まりたい

と書いてあった

元禄十二年(一六九九)

一月

対馬の宗義真が 朝鮮国礼曹に

竹島の一件につき

日本・朝鮮共に入島しないことを謝し

その旨を幕府に伝ふ

宝永七年(一七一〇)

二月七日

新井白石

日本大君=天皇

日本国王=将軍とし

最高権威が「日本国王・将軍」だとし

朝鮮にも通達

天保七年(一八三六)

十二月二十三日

幕府

鬱陵島の密貿易に関しての判決を出す

異国の属島へ渡海いたし

立木等伐採して持ち帰る

これ不届なり 死罪を申し付く

天保八年(一八三七)

二月

幕府

元禄よりこの方

竹島への渡海停止の仰せが出さる

異国渡海の儀は 重大御制禁

竹島も同様に心得 渡海いたすまじく候

安政五年(一八五八)

七月

竹島開拓計画

吉田松陰の提案

桂小五郎・のちの大村益次郎(村田蔵六)に

密かに提案してゐた

元禄九年(一六九六)から百六十年近く続いた

日本名・竹島 朝鮮名鬱陵島への渡海禁止

その地を明らかに「異国」と認識し 渡海を禁止した幕府

ところが 異心革命煽動者・松蔭は

その「渡海禁止」の「異国の地」を『開拓せよ』と

同志を唆してゐた

唆す=(そそのか)す

何故か?

大東亜戦争の教書『混同秘策』佐藤信淵著に

「取りやすきところから取れ」との指示有ればこそ

松蔭の大陸出撃論は 前著より生まれたものであって

松蔭のアイデアではない

現在の「禍の火種」を

日本船の印とする旨を幕府に申し出た島津斉彬も

これまた大陸出撃論者であったが

これも佐藤の『混同秘策』の影響を受けた案とみていい