○大東亜戦争

大東亜戦争とは何か

大きく分けて以下三つ

一…緒戦大暴れ 大成功

二…四ヶ月後 ターニングポイント

三…大暴れして占領した地域を

悉くアメリカに奪はれ「敗戦」

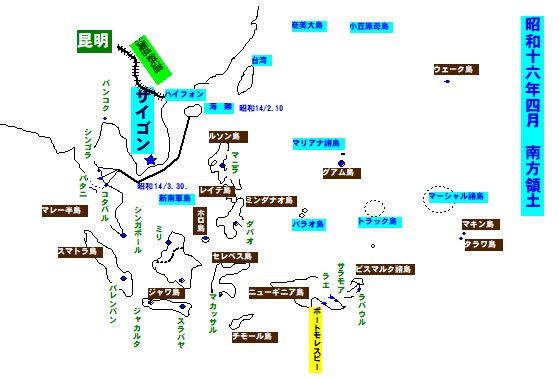

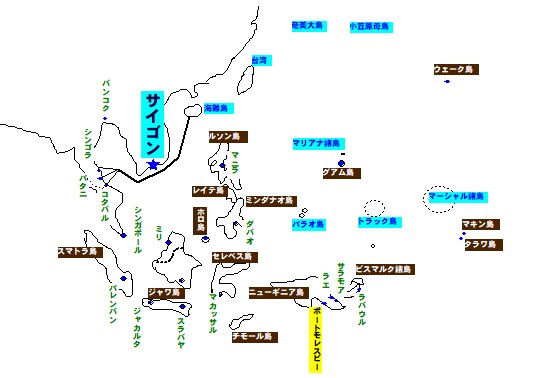

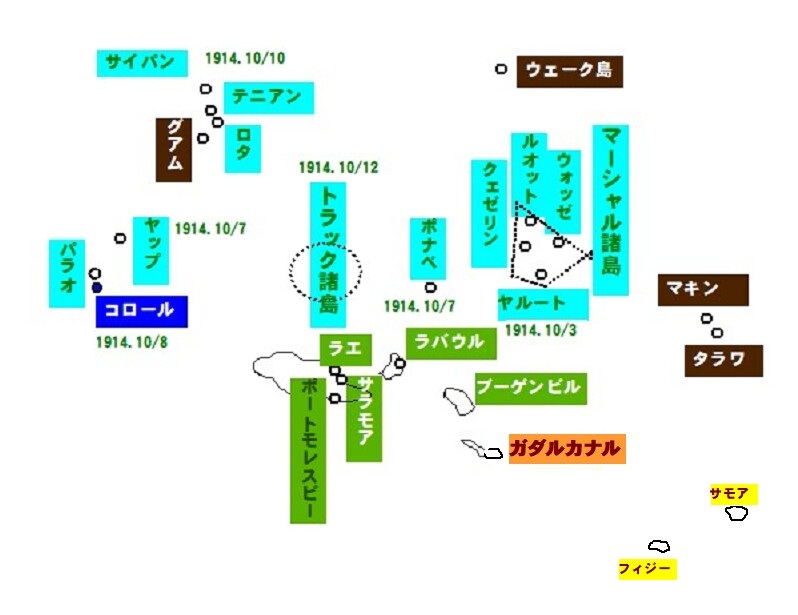

一…トラトラトラ

真珠湾奇襲成功の暗号文「トラトラトラ」を受けて

連動した奇襲攻撃島々①②③

①グァム成功

②ウェーク成功

③マキン・タラワ成功

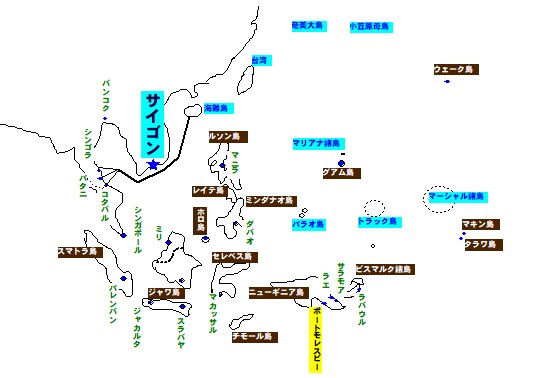

一…その後「順調」に占領した地域

世界史に類例のない広大な地域を占領

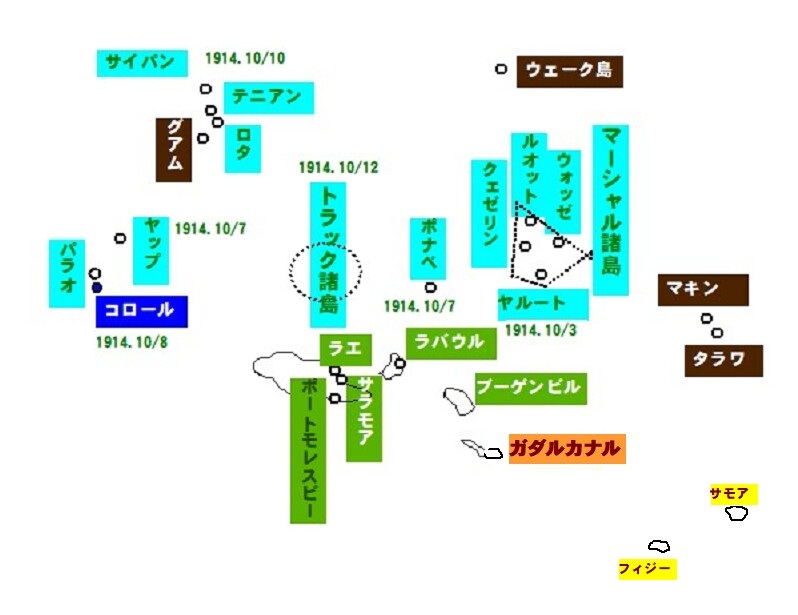

三…ターニングポイント後

開戦から約四ヶ月後(ターニングポイント)

昭和一七年(一九四二)四月十八日

空母ホーネットより発艦した

中型爆撃機B二五による本土初空襲受ける

以後

①ミッドウェー海戦 ・惨敗

↓ ↓ ↓

②フィジー・サモア占領計画・全面中止

↓ ↓ ↓

③ガダルカナル占領計画 ・惨敗そして撤退

↓ ↓ ↓

占領した地域の撤退・撤退・撤退…そして「敗戦」

この大きな流れも

全く語り継がれてゐない状況下で

あの戦争の細かな武勇伝や悲劇を話されても

話に なかなか入れないのは当たり前

映画の大きな流れを知らずに

細かなシーンを語られても

内容が深まらないのと同じである

よって本論は

大東亜戦争の「あらまし」を綴ることに視点をあてた

開戦の経緯

マレー・ハワイ同時奇襲作戦だが

フィリピン空襲もそこに含まる

よって あの戦争の開戦の実体は

①マレー

②ハワイ

③フィリピン 同時奇襲作戦

①マレー半島・奇襲

コタバル上陸に 始まる

マレー半島への奇襲は 海南島・三亜港の出港が始まり

②ハワイ・奇襲

ハワイ奇襲は 択捉島 ヒトカップ出港で始まる

③フィリピン・奇襲

台湾から飛び立った爆撃機と零戦による空襲に始まる

時系列的にも

①②③の順に発生したが

フィリピン空襲が大幅に遅れた理由は以下

台湾を 飛立つ時の濃霧だった

しかし この遅れのために

攻撃目標のクラーク飛行場には

アメリカ空軍機が

偵察を終へ 補給するために 帰還してゐた

結果 米空軍に大打撃を与へることができた

連動作戦

昭和十六年(一九四一)

十二月八日に作戦開始の暗号名は

①ヒノデハヤマガタ (マレー)

②ニイタカヤマノボレ(ハワイ)

「この作戦が成功」した時の暗号名は

①ハナサクハナサク(マレー)

②トラトラトラ (ハワイ)

『ハナサクハナサク』を受けて→香港占領開始

『トラトラトラ』を受けて

グアム島 占領開始

ウェーク島 占領開始

マキン島タラワ島 占領開始

占領完了は以下

十二月十日

グアム島占領→大宮島へ

マキン・タラワ島占領

十二月二十日(フィ=フィリピン)

(フィ)ミンダナオ島・ダバオ占領

十二月二十三日

ウェーク島占領

十二月二十五日

香港占領

※当時の中国紙幣の状況

重慶・蒋介石の紙幣(法弊)

南京・日本傀儡政権汪兆銘の紙幣

北部・共産党の紙幣

蒋介石の「法弊」が主力であった

香港に その「法弊」の印刷機あり

その印刷機を香港占領時に略奪し

日本の「登戸研究所」に移送

これより『本物の偽札紙幣』が

登戸で 大量に印刷された

開戦の翌年

昭和十七年(一九四二)

一月十一日

マレー・クアラルンプール占領

一月二十三日

ニューブリテン島・ラバウル占領

二月十四日

スマトラ島・パレンバン占領

二月十五日

シンガポール占領

三月五日

ジャワ島・バタビア占領

三月十二日

マッカーサー

フィ・コレヒドール島から撤退

怒涛の攻撃占領成功の裏には

綿密な上陸・空襲作戦があった

グアムもマレーも 波が高い

そこで宮崎県の土々呂海岸で上陸練習

マレーの自転車部隊は 事前に海南島で練習

艦船から上陸する舟艇は

・小発

・大発

・特大発 が開発されてをり

艦船から海岸への上陸技術は世界最高峰の位置にあった

だから アメリカ海軍情報部も

「日本は艦船からの海岸攻撃を

完全に開発した最初の大国」と讃へた

海軍に 堀越二郎がゐた様に

陸軍には 市原健藏がゐた

・堀越ー零式戦闘機なら

・市原ー上陸舟艇である

戦車を載せる安定舟艇・特大発は 世界に先駆けて開発

開発の中心担当者が 市原健藏

台湾からフィリピンまで片道千㌔

爆撃機の往復は 当時では常識の距離だが

それを護衛する戦闘機の往復二千㌔は 未だ無かった

だから アメリカは

フィリピンのクラーク飛行場で受けた空襲は

空母から発艦されたものと思ひ込み

日本の空母を探してゐた

当時の日本には

世界最高の「零式戦闘機」と

世界最高の「上陸舟艇」とがあった

上陸予定地も 細かく調査してゐた

だから緒戦は 勝利 勝利 大勝利

軍部も 国民もその戦勝に酔った

ターニング・ポイント

昭和十七年

四月十八日

「君たちの勝利は そこまで!」と ばかりに

米国の空母ホーネットから発艦した

中型爆撃機B二五が 日本を初空襲

当時の常識

①空母発艦機は 空母に帰る

②艦載機は飛行距離短い小型爆撃機

その当時の常識を破った指揮官ドー・リットル

①空母に帰らず 日本を飛越え中国大陸着陸

②飛行距離の長い中型爆撃機を艦載

空襲を許した海軍は 大恥をかいた

これに日本は どう呼応したのか

つまり

「やられたらやり返す」これが「戦争の論理」だが

どんな報復作戦を展開したのか?

海軍の報復の当初は

「フィジーサモア占領」

陸軍の報復は

「セッカン作戦」(中国大陸)

海軍の作戦には もともと

当時 未だ実施されてゐない

「東太平洋作戦」と「MO作戦」があった

「東太平洋作戦」とは

ミッドウェー占領作戦

「MO作戦」とは

ポートモレスビー占領作戦

※ポートモレスビーとは

ニューギニア東部の南にある都市

大本営は ここの占領に固執した

海軍の報復作戦は 当初

「フィジーサモア作戦」だけだった

しかし実情は以下

初め海軍は

米国の本土空襲再来を防ぐには

警戒領域の拡大するしかないと考へ

「フィジー・サモア占領」計画を主張

ならばついでに

本来抱へてゐた「東太平洋作戦」もといふことになり

従来より考へてゐたミッドウェー占領が追加された

陸軍は猛烈に反発したが 山本五十六が押し通した

すると 今度は ならばついでに

アリューシャン列島のキスカ島もアッツ島も となり

そこに本来 抱へてゐたポートモレスビー占領が入る

したがって海軍の占領計画は 以下

①ポートモレスビー(ニューギニア)占領

②ミッドウェー島占領

③キスカ島・アッツ島占領

④フィジー島 サモア島占領

作戦名にすると

①MO作戦

②MI作戦

②AL作戦

③FS作戦

戦史の名前にすると

①珊瑚海海戦

②ミッドウェー海戦

③キスカ・アッツ無血占領

④全面中止

時系列にすると

昭和一七年(開戦の翌年)

①五月七~八日(MO作戦)

②六月五~七日(MI作戦)

③六月八日 (AL作戦)

④七月十一日 (FS作戦)

その実情を簡単に書くと…

①ポートモレスビー占領実行部隊の

南海支隊は ニューギニアに上陸できず

作戦実行不可

②大敗北

③作戦成功・無血占領

④作戦中止

作戦は「ガダルカナル占領」に代はる

よって海軍は

ガダルカナルに上陸し 飛行場の建設を急いだ

陸軍の作戦

「セッカン作戦」(報復)

日本初空襲したB二五は「麗水飛行場」に着陸してゐた

よって この地域の飛行場を使へないやうにする

それが「セッカン作戦」の本質

しかし 単なる空爆では直ぐに修復可能だ

使へないやうにするには どうしたらいいか?

防疫給水部の出番である

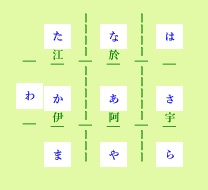

セッカン作戦

○杭州

/

金華

/ □麗水飛行場

横峰

/

撫州

\

○南昌

①開始

東軍は「抗州」から「横峰」へ侵攻

西軍は「南昌」から「横峰」へ侵攻

②合流したら…

両軍合流したら元の駐屯地に帰る

両軍共に

侵攻して行く途中にある飛行場を破壊しながら進んだ

陸軍の進路に住む中国住民は逃げるので

そこは 人のゐない町になる

合流後 両軍は元の駐屯地に帰る

日本軍が去れば 逃げた中国住民は 戻って来る

その中国住民の帰宅を見越して

軍の撤退と同時に「関東防疫給水部」の隊員が

・井戸に細菌を投げ込み

・民家の中に 感染ノミを撒き

・兵隊が忘れて行った様に見える

細菌入りの「ビスケット」を撒いた

作戦は大成功であった

地域一帯が 細菌感染され 飛行場は 使へなくなった

さらにこんなこともあった

当時 日本軍は捕虜に厳しい

そんな批判を受けてゐたので

その批判をかはすために捕虜を解放した

そこで その捕虜に「饅頭」まで配給し

その映像を収録し 世界に宣伝

しかし その「饅頭」には

致死量に至らぬ程度の細菌が混ぜられてゐた

合流した東西陸軍が撤退して行くのが八月中旬

つまり細菌を散布しながら日本軍が撤退して行ったのが

八月中旬から下旬

その頃 ガダルカナルでは…

日本軍の死闘が始まってゐた

中国大陸で細菌散布して作戦成功を喜んでゐる頃

太平洋の孤島ガダルカナルでは

その細菌散布の天罰を受けるかのやうに

日本軍の餓死との闘ひが始まってゐた

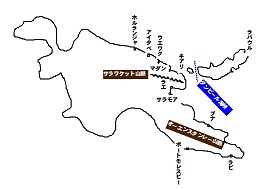

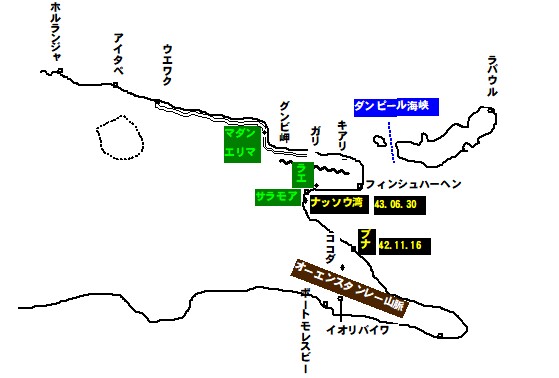

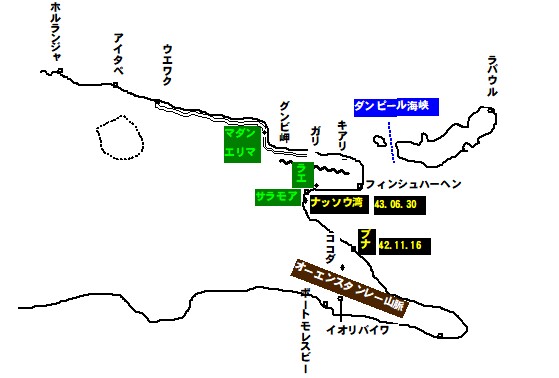

MO作戦の実情

昭和十七年(一九四二)

五月三日

ガダルカナルの北にある小さな島「ツラギ」を占領

五月七・八日

空母同士の戦ひ珊瑚海海戦

勝利できなかったため

モレスビーの攻略部隊の南海支隊は上陸できず

「ラビ」からのモレスビー攻略は中止となる

六月五日から七日

ミッドウェー海戦始まる

クラーク飛行場の好運とは

別の悪運とも言へる現象が起こる

空母の艦載機の爆弾を地上から魚雷に換へ終はった

ちゃうど その時

アメリカ空軍が空母を襲ふ

艦載機は飛べない

爆撃は受ける

だから面白い様に 爆発が爆発を招き

空母四隻が たちまち撃沈され

艦載機二八五機を失った

失った空母は

加賀・赤城・飛竜・蒼龍

陸軍上陸部隊は

ミッドウェー島に上陸も出来ぬ 大敗北であった

この敗北は できれば隠したい

陸軍の上陸部隊は 海戦後

直ぐさま帰されることなく グアムで待機させらた

帰国すれば 上陸も出来ぬ大敗北が

上陸部隊の隊員から 国民にわかってしまふからだ

海軍の対応と変更

六月八日

アリューシャン列島作戦決行

アッツ島・キスカ島 無血占領

幕末の光太夫たちが漂着した

アムチトカ島は キスカ島の隣の小さな島だった

ミッドウェー海戦で大敗北したため作戦変更

フィジー・サモア作戦の中止である

新作戦は 以下

①ガダルカナルに「空港建設」

②「ラビ」からのモレスビー占領から

「ブナ」からのモレスビー占領に切り換へられた

七月六日

ガダルカナルの「ルンガ」に飛行場建設開始

八月五日

ルンガ飛行場完成をじっと待ったアメリカの

反攻開始

昭和十七年八月七日

①米・ツラギ占領

②米・日本の「ルンガ飛行場」占領

「ヘンダーソン飛行場」に改名

これ以後の戦ひは 日本軍ほぼ全敗

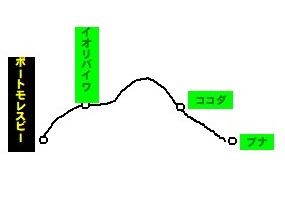

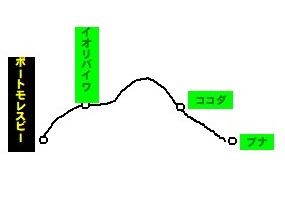

MO作戦

「ブナ」からモレスビー攻略

七月二十一日

横山先遣隊 ブナ上陸

八月十八日

南海支隊 ブナ上陸

九月十六日

イオリバイワ 占領

モレスビーの夜景が見えた

しかし

九月二十六日 撤退開始 理由は以下

「ガダルカナル」の戦況厳しく

南海支隊への「補給困難」のため

南海支隊は「ブナ」に戻ることになる

しかし こちらも食糧難であった

十月四日

支隊は 順調に「ココダ」に戻る

十一月十九日

「クムシ河」

河幅百㍍ 豪雨で増水激流の中

カヌーで渡るも転覆

支隊長・堀井富太郎 溺死他界

ーーーーーーーーーーーーーーー

しかし その頃

つまり 南海支隊が

八月十六日出立地点の「ブナ」に戻らうとする頃

フィリピンの「コレヒドール」を

三月十二日に撤退したマッカーサーが

十一月十六日「ブナ」に反攻上陸してゐた

そこで南海支隊は 「ラエ」・「サラモア」に 撤退

かうして南方の拠点は

「ガダルカナル島」から「ブーゲンビル島」

「ブナ」 から「ラエ・サラモア」

に移って行った

大本営は これを「転進」と言ったが

正しくは「敗走」が正しい様に思はる

しかし 敗走しながらも 何時か モレスビーを攻略!

さう 思ってゐれば「転進」だが

餓えと疲労とマラリアと闘ひながらの「転進」に

果たして戦闘する意思と体力は 残ってゐただらうか

だから 大本営は

「ラバウル」から「ラエとサラモア」に

大量の「食糧」と「弾薬の物資」と「兵員」を送った

しかし

昭和十八年

三月三日

その大輸送船団が

あっと言ふ間に撃沈されてしまった

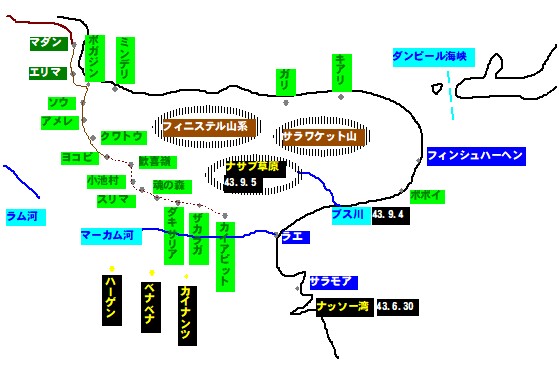

「ダンピールの悲劇」である

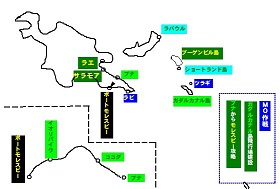

ガダルカナルの死闘

南方は「ガダルカナル島」と「ニューギニア島」

この二島を見ながら史実を追ふ必要がある

ここからは「ガダルカナル」を追ふ

昭和十七年

七月六日

ガダルカナル島 ルンガ飛行場建設始まる

七月十一日

①「フィジー・サモア占領作戦」中止

②「ブナ」からのモレスビー攻略命令

八月五日

ルンガ飛行場ほぼ完成

八月七日

アメリカ軍上陸ルンガ飛行場略奪さる

これから日本軍は三度 飛行場奪還を狙ふ

八月 一木支隊 全滅

九月 川口支隊 失敗

十月 丸山師団 失敗

「ガダルカナル島」は「餓島」といふ異名を持つ様に

ここも ニューギニア同様

敵との闘ひ と同時に

兵員自身の餓えと疲れとマラリアとの苛酷な闘ひがあった

飢ゑの理由は

輸送船団が 悉くやられ現地に食糧・物資が届かなかった

そこで

食糧を入れたドラム缶を海に投げ込むなど

色々と工夫をこらすも 食糧は届かず

兵員は 餓えに苦しんだ

昭和十七年

十二月三十一日

遂に撤退命令が出た

ガダルカナル島の放棄である

年が明けて

昭和十八年

一月二日

「ブナ」では 日本軍が玉砕してゐた

ーー補足ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和十七年十一月十六日

ガダルカナルでルンガ飛行場奪還作戦が

三度失敗した半月後

マッカーサーが「ブナ」に上陸し反攻を開始してゐた

その反撃を一ヶ月半受けた

昭和十八年一月二日

遂に「ブナ」が玉砕

南方・二つの拠点の消失だ

①ガダルカナル島

②ニューギニア島の「ブナ」

そこで代はりに生まれた新しい拠点が

①ブーゲンビル島

②ニューギニア島の「ラエ」と「サラモア」

その後「サラモア」も 占領され

「ラエ」は 連合軍に包囲された

そこで用意された敗走コースがサラワケット山越えである

このコースを敗走したのが将兵三六四四人が溺死した

「ダンピールの悲劇」の五十一師団の隊員であった

「悲劇」の中 なほ生き残った兵隊が

「ラエ」で 連合軍と闘ってゐたのだ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五十一師団兵士の手記

群馬県 温井一衛

昭和十七年

十二月

五十一師団は南方派遣となり

二十五日

宇品港出港

三十一日

九州佐伯港 八隻の輸送船団で出港

ラバウルに向ふ

昭和十八年

一月二十四日

ラバウル着

三月一日

五十一師団七三〇〇人は

「ラバウル」を出て ラエ」に向ふ

三月二日

先頭の「旭盛丸」撃沈

駆逐艦二隻が 約八〇〇人救ひ

「ラエ」に丸腰で上陸させる

三月三日

ダンピール海峡を通過する時

戦爆一二〇機の大空襲を受け

輸送船七隻全部と駆逐艦三隻撃沈

弾薬・糧秣(食糧)二五〇〇トン

全て海の藻屑となる

将兵三六四四人溺死

生存将兵二四二七人がラバウル帰還

三月二十八日

いよいよ私たちの出港

無事 三十日に上陸

ラエではなく ラエの東の「フィンシハーヘン」でした

四月十二日

守備隊の待つ「ラエ」に出立

四月二十六日

「ラエ」に到着

この頃は 輸送船による物資輸送が困難なため

輸送は 全て潜水艦輸送となり

仕事は その荷揚げでした

生活物資は 日に日に減り 一日あたり一人・米一合

六月十三日

「サラモア」に援軍に行く前

マラリアに罹り 「ラエ」の野戦病院に入院

その後 病院を転々とし 日本に帰国 そして終戦

私が「ラエ」に入院した後

五十一師団は

高さ四五〇〇㍍のサラワケット山越えを敢行

二二〇〇人死没の悲劇に遭遇

終戦までの「死亡率九八・六三㌫」

そのほとんどが餓死と聞く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

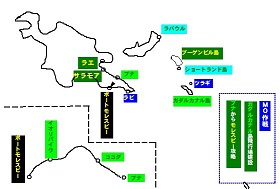

日本軍の敗走の足跡

珊瑚海海戦

「ラビ」からモレスビー攻略

しかし 南海支隊上陸できず失敗

南海支隊の占領作戦も

「ブナ」からモレスビー攻略

途中「イオリバイワ」から撤退

ラエ・サラモアに拠点を移すも

ダンピールの悲劇

ラエ・サラモアから敗走

サラワケット山越えの悲劇

着目すべき部隊

・南海支隊

・五十一師団

・二十師団

南海支隊

①ラビーモレスビー攻略作戦

上陸できず

②ブナーモレスビー攻略作戦

イオリバイワで撤退

上陸時 約八千名

帰還時 約三百名

この時 餓えに苦しむ兵士は人肉を食べた

そんな話があるが

注目すべき点は 他にある

疑問点

大本営は どうして米軍のブナ上陸を

トラック諸島にゐる連合艦隊を出動させてでも

阻止しなかったのか…

推測

南海支隊は「餓えで全滅」

これを予め 大本営は 予想してゐた

だから 全力で救出に行かなかった

ところが 三〇〇人も帰還した

この奇跡の帰還に 驚いたのは 大本営ではなかったか…

五十一師団

③「ラエ」「サラモア」重点作戦

・ダンピールの悲劇

・サラワケット山越え

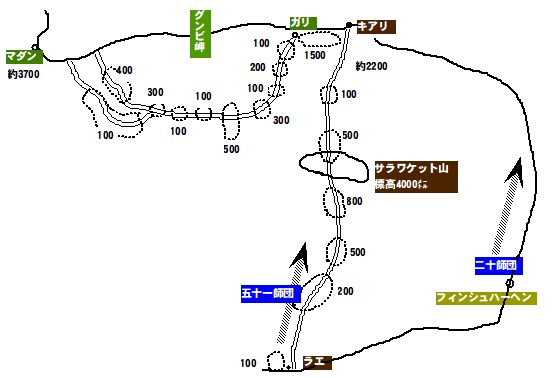

・ガリ転進→ウエワクへ

二十師団

④フィンシュハーヘンの戦

⑤ガリ転進→ウエワク

⑥ウエワク集結

⑦アイタペの戦

⑧終戦

『五十一師団』

昭和十八年

一月二日 ブナ玉砕(南海支隊)

一月七日

五十一師団・五千名 ラエに上陸

上陸時 執拗な攻撃を受けるも

大半が 上陸に成功ラエ・サラモアを拠点にした

ニューギニア支配が始まる

三月三日

大量の輸送船が撃沈

「ダンピールの悲劇」である

三月十日

フィンシュハーヘン占領

フィンシュハーヘンが

ラエ・サラモアへの物資輸送の「兵站基地」となる

しかし!

九月四日

ラエの東側 敵・上陸

九月五日

ラエの西側 敵・上陸

五十一師団は 東西の逃げ道を塞がれた!

残るは

オリンピックマラソン選手・北本正路中尉が開拓した

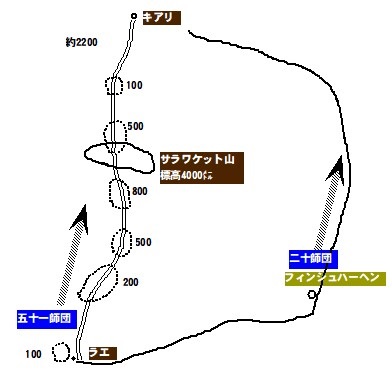

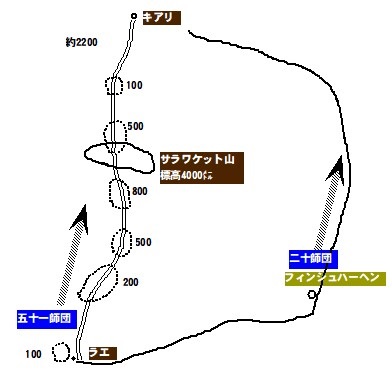

サラワケット山越えの「転進」しかなかった

九月十五日

二日分の「食糧」と

「病に倒れりゃ 自決だよ

歩けぬ身になりゃお先にどうぞ」

こんな合言葉で

「キアリ」までの「サラワケット山越え」が始まった

ラエ→キアリ(囲み数字は亡骸の数)

二ヶ月かけて「キアリ」到着

途中約二二〇〇名 他界

しかし 海岸線に出ても 連合軍が 道を塞ぐやうに

「グンビ岬」に上陸してゐた

そこで「ガリ」から 再び山道に入る

これを『ガリ転進』といふ

当時 戦闘司令部は

サラワケット山越えの兵隊と

苦戦する二十師団を援護するため「キアリ」に移ってゐた

よって

五十一師団の兵士たちは

サラワケット山越の後は「キアリ」で休息を取り

再び『ガリ転進』を経て「マダン」に到着した

三つの部隊とその試練

南海支隊

・オーエンスタンレー山越え

・豪軍との闘ひ

・餓えと疲れとマラリア

ブナ上陸時 約八〇〇〇名

ブナ帰還時 約三〇〇名

五十師団

・サラワケット山越え二二〇〇 他界

・米豪軍との闘ひ

・餓えと疲れとマラリア

二十師団

・ガリ転進山道迂回 三七〇〇 他界

・米豪軍との闘ひ

・餓えと疲れとマラリア

『二十師団』

尾川正二の回想

昭和十八年(一九四三)

一月六日

完全武装して屯営の庭に整列

・遺書を書き

・頭髪と

・爪を添へた

容易ならぬ戦場だとわかる

龍山駅で貨物列車に積み込まれた

終着駅は「釜山」だった

小学校に収容された

一月八日

輸送船『靖国丸』に乗船

といっても 荷物室である

行く先は わからない

やがて ニューギニアだとわかる

一月二十一日 午後二時頃

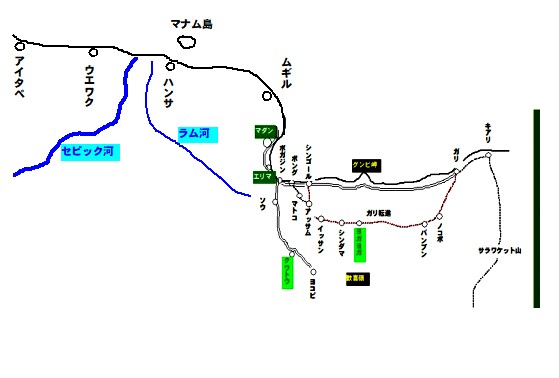

ニューギニアの「ウエワク」に着く

任務は「飛行場建設」だった

三月十八日

飛行場ができると

今度は「マダン」まで三五〇㌔

その「道路工事」と「架橋建設」

「ウエワク」から「マダン」まで 大小二百の橋を作った

誰が名づけたか…

「アメリカ松」

「ニューギニア杉」があった

現地語は ピジン・イングリッシュ

ミー(我)と

ユー(汝)が通じるだけでも ありがたかった

ピジンは 約千三百語

私たちの語彙はその半分位だった

ニューギニア最大の大河セピック河も渡った

村には「シンシン」といふ歌舞があり

村落には「シンシン」のための広場もあった

裸足で踏み固められた土は

テニスコートの様に なめらかで 綺麗だった

夜行軍のとき 蛍木といふ大きな樹をみた

高さ五~六㍍の樹が 何千といふ蛍の光を点滅させる

ニューギニアに 三年ゐたが 二度しか見たことがない

鳥の聲に驚くこともあった

『ハラダ ハラダ』

『ミヤハラ』と呼び掛けてくる

『ホーラ ホラ ホラ』

『オーハラクン』

何千といふ鳥の大合唱である

五月五日

ついに「マダン」に到着

ここで家らしい家を造った

任務は 「飛行場建設」と「作戦路啓開」

この頃はまだ 戦争を忘れ

現地の生活を楽しむ余裕があった

山本五十六の死も アッツ島玉砕の報せも入った

ちゃうど その頃

マラリアで 一人他界

水没者一名ゐたので 二人目だ

五月下旬

ラエ・サラモアで

五十一師団の死闘の報せが 日々 入って来た

ここ「マダン」でも 敵の空襲が 始まった

椰子の葉っぱで簑の様な物を作り

ゴム林を出る時は それを必ず 羽織った

日に日に爆音が増え 炊事は 夜だけになった

昼の炊事は 煙が立ち昇ってしまふからだ

五月三十一日

「神野大隊」が五十一師団の指揮下に入り

マダンを立ち

ミンデリ・ガリ・キアリ・

シオ・フィンシュハーヘンを経て

ラエ・サラモアまで駆け抜けた

道路開拓は 中断となり

二十師団は「フィンシュハーヘン」の援軍となる

九月四・五日

ラエ東部=米軍上陸

ラエ西部=豪軍落下傘部隊上陸

東西を挟まれた「五十一師団」

九月十五日

五十一師団の「サラワケット山越え」が始まる

九月二十二日

二十師団の「フィンシュハーヘンの戦」始まる

ニューギニアの主力部隊は

「南海支隊」から「五十一師団」

「五十一師団」から「二十師団」へと代はって行く

フィンシュハーフェンで五五〇〇名の犠牲者を出した頃

十二月二十日

「二十師団」にも 転進命令が下る

部隊着目

①南海支隊

②五十一師団

③二十師団

拠点着目

①ブナ (南海部隊)

②ラエ・サラモア (五十一師団)

③ウエワク・マダン(二十師団)

苛酷な山越え着目

①オーエンスタンレー山脈 (南海支隊)

②サラワケット山・ガリ転進(五十一師団)

③ガリ転進 (二十師団)

南海支隊 一兵士の回想

語り部 和気道春(南海支隊)

聞き手 NHK記者

昭和十六年

十二月十日 グアム上陸

昭和十七年

一月二十三日 ラバウル上陸

五月七日 珊瑚海海戦

ーー以下よりモレスビー攻略ーー

七月二十三日 パサブアに上陸

(ブナ近くの)

オーエンスタンレー山越え

イオリバイワ占領

歩いて四・五日の所に

モレスビーが見えて

皆で勝った 勝ったと喜ぶ

しかし 撤退命令

撤退時は

後から豪軍 海から米軍艦砲射撃

そして

十一月中頃

「クムシ河」 筏で下る

途中から陸路を一週間位歩く

「ブナ」近くの「ギルワ」の日本陣地に辿り着くも

そこで負傷

ーーーーーー「回想」ここまでーーーーー

ブナの陥落は

昭和十七年(一九四二)

十一月十六日

「マッカーサー」の上陸に始まり

ラエ・サラモアの陥落は

昭和十八年

六月三十日

サラモア南四十㌔・ナッソウ湾に

「連合軍」が上陸したことに始まる

七月十二日

陸軍中野学校出身の田中俊男らが

「ラバウル」から飛行機で

「ウエワク」に やって来た

ーーここからは 高砂族の活躍ーー

七月十八日

「ウエワク」から「マダン」に到着

直ぐに「猛頭山」の第十八軍戦闘司令部に向かった

聞けば…

マダン・エリマの貨物廠は

連日爆撃され

日本からの補給船の入港も激減してをり

運搬役として はかりしれない働きをする

「高砂族義勇隊」も遊休状態だった

「台湾原住民高砂族」は

純真で勇敢 闘争心も旺盛

ジャングルでの行動は敏速

そこで 軍司令部で 義勇兵を募集した所

我も我もと 全員が応募して来た

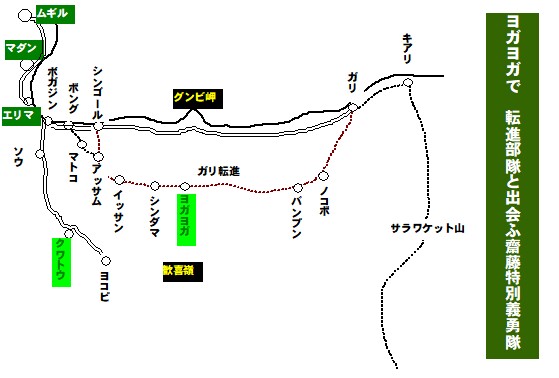

八月一日

陸軍中野学校出身の

特定将校と下士官と高砂族義勇兵の

「齋藤特別義勇隊」ができた

「マダン」東方五十㌔「ソウ」で結成

一ヶ月の

・破壊爆破訓練

・潜入訓練を受け

「齋藤特別義勇隊」は 直ぐに

「カイアピット方面」進攻に向ふ中井支隊に配属された

二十師団の仕事

①ウエワクーマダン の道路工事

②マダンーヨコピーラエの道路工事

「マダン」から「ヨコピ」まで完成したが

「ラエ」の戦況厳しく道路工事中止

任務は「ラエ」に残された

中野英光五十一師団の救援へと代はった

「ラエ」から「マダン」までの脱出ルート

①カイアピットー歓喜嶺ーマダン

②サラワケットーキアリーマダン

当初は この二つの内①のカイアピットルートだった

六月三十日

敵が「ナッソー湾」に上陸してから 戦況悪化

八月二十三日

中野英光五十一師団長 サラモアで かう言った

「この陣地を最後の一線として

一歩も後退を許さずここを確保できぬ場合は

師団は 本陣地で玉砕する

軍旗を奉焼し 傷病兵も決起

全弾撃ち尽くすまで敵を倒し 最期を飾る」

しかし

九月五日

敵軍 ナザブ高原に落下傘部隊降下

日本軍

①カイアピットルートが危険

よって 中野五十一師団は

②サラワケット山越えの脱出ルート選択

敵軍

「カイアピット」から「マダン占領」を狙ふ

その敵軍の進攻を食ひ止めたのが

二十戦完勝の「齋藤特別義勇隊」であった

齋藤特別義勇隊

昭和十八年

九月二十三日

敵 ザカラガ部落に宿営中

義勇隊 潜入して宿営を悉く爆破

義勇隊の役割

もし潜入爆破失敗したら

敵陣に突入して自爆するのが任務

文字通り「決死隊」であった

初陣の戦果は以下

敵軍 死者 六十以上

負傷 八十以上

義勇隊 死者 無

負傷 無

二回目の戦闘

義勇隊 「魂の森」を拠点

敵軍 ダキサリアに宿営

戦果は 以下

敵軍 殺傷 三百以上

義勇隊 殺傷 無

三回目の戦闘は

敵軍 「魂の森」宿営

義勇隊 「魂の森」の奥

義勇兵八名の帰還が心配されたが 無事に帰って来た

戦果は 敵軍死傷二百名以上

兵站基地となってゐた「マダン」や「エリマ」では

『潜入攻撃隊とかが暴れ回って

敵の進撃部隊を攪乱阻止してゐる』

こんな噂が 弘まってゐた

暗いニュースが多いニューギニア

「高砂族義勇隊」の活躍が

多くの日本兵を勇気づけてゐた

グンビ岬 敵軍上陸

昭和十九年一月二日

敵軍

日本軍の「ガリ」ー「マダン」の退路を塞ぐ様に

「グンビ岬」上陸

すぐさま「飛行場建設」

退路日本軍

「ガリ」から「グンビ岬」を迂回する様に

「フィニステル山系」に入り

再び海岸線に出る「転進路」に入る

これを「ガリ転進」と言ふ

救援日本軍

疲弊した日本軍を救援

その任務を負ったのも「齋藤特別義勇隊」であった

この時

数々の敵陣潜入爆破を成功させた

齋藤特別義勇隊は「クワトウ」にゐた

命を受けた義勇隊は 直ぐ 早朝に出発

「ボガジン」に向かひ 右折して海岸道に入り

「ポング」に向かった

「ポング」から山道に入り ガリ転進部隊のために

・「道標」を置き

・「簡易糧秣集積所」を造り

・「道路補修」を行った

一月二十八日

救援義勇隊ヨガヨガ到着

一月二十九日

転進部隊の「堀江先遣隊」が到着

堀江から事情を聞くと

五十一師団・二十師団の順に 転進が進んてゐるといふ

ボロボロになった軍衣のまま

夢遊病者の様に杖をついて歩く疲弊した多数の兵士は

友軍の領域に入った途端

安心してか

歩行不能となり

転進から落伍して そのまま残り

土に還る者が 続出した

※堀江氏のご長男に

この時の感動の出会を

お父さんからお聞きしてゐないか お尋ねしたが

残念ながら お聞きしてゐなかった

上陸した敵軍

昭和十九年

一月十九日

総攻撃を敢行

歩兵・片山中隊長の堅陣も

百機に及ぶ敵機の反復攻撃で 遂に 玉砕

敵軍 続けて「歓喜嶺」占領

転戦部隊の救出に目途をつけた「齋藤特別義勇隊」は

今度は「マダン」を守るために

「エリマ」から「マダン」に向かった

「マダン」は 以前の面影はなく

砲爆撃の跡だけが残ってゐた

「ムギル」に着くと

「齋藤特別義勇隊」は かう評された

高砂族のお蔭で

ニューギニアの原住民が味方になって

「隠し道」まで教へてくれた

また「カイアピット」から押し寄せて来る敵軍を

正規軍だけで封じ込めることは 不可能だった

「十八軍」が生き残れたのも

「齋藤特別義勇隊」の敵陣潜入爆破のお蔭であるし

ガリ転進部隊の収容成功も

「齋藤特別義勇隊」の活躍あればこそ

その高砂族を

二十師団の参謀長吉原矩(かね)は かう語る

高砂族は

かつては蔑視されてゐたが

民族的にみて大和民族と極めて近い

見かけと言ひ 肌色と言ひ

全く同一で 習慣も 多くの共通点がある

僅か 数ヶ月の教育で日本語を 完全に話し

性格は 極めて従順勤勉

特に「我は日本人なり」との信念で

心が満ちあふれてゐた

また 極めて人なつっこく 愛すべき戦士だった

いつも ハイハイと従順に

自己の職責を全うした高砂兵

今なほ

呼び掛けてみたい気がしてならない

マダンからウエワク

二十師団が「ガリ転進」を終へ

「マダン」→「ハンサ」→「ウエワク」に敗走

この様子を元兵士が語る

昭和五十三年(一九七八)

三月二十日

聞き手 草賀類子

語り部 小畑耕一

私の余命も もういくばくもない

今なら 何を話してもいいでせう

こんな前置きをして話し始めた

昭和十九年(一九四四)

三月十日

軍が「マダン」を放棄

それから二ヶ月「ハンサ」は混乱

五月十日

マダンが敵の手に落ちた

敵は ウエワクの先アイタペ・ホルランジアに上陸

「ハンサ」は 連日連夜爆撃された

爆撃のたびに

三百人から四百人の死者が出た

しかし 死体を埋めるための

穴を掘れる人間はゐなかった

片腕 片足のない兵隊

死にかかった兵士が 歩いてゐた

誰かが ミイラ部隊と呼んでゐた

「ハンサ」は後方「ウエワク」と

戦闘司令所のあった「マダン」と丁度中間

物資輸送の拠点だった

北に見える「マナム富士」は

噴煙をあげてをり 風光明媚な場所で

将兵の郷愁を募らせたが

「ハンサ」は見る影もなく壊滅した

我々二十師団は

約三週間「ハンサ」にゐて

一部は「舟」で

大半は徒歩でセピックの河口を通って

「ウエワク」へ敗退して行った

この辺の湿地帯は凄く(底無沼)

大木を倒して その上を歩くのだが

いったん足を取られると からだが沈んでしまひ

軍帽だけが浮かんで来る

靴が なくなったら歩けない

そこで 半死半生の兵から「靴」を奪ふ

これは まだいい方で

よろけ歩く兵を 強い兵が倒して

靴を略奪することもあった

昭和二十年(一九四五)には

「人肉を喰ったものは死刑にする」

こんな命令を出さなければならぬ

事態にまでなってゐた

自分の隣の兵を殺して喰ふ

そんな状態にまで堕ちた

しかし 軍は これを秘した

将官が 部下に殺されて喰はれた

こんな例は ざらにあった

脱走兵がジャングルの中 待ち伏せして

歩く兵を襲って喰った

体の小さい同級生がゐた

彼は 塩を作ってゐた

ある日 彼を探しに行ったら

河に彼の首が浮いてゐる

わけを聞いてみると

仲間が彼の作った塩を奪ひ 殺して喰ったといふ

内地に帰って来た私には

彼の遺族に会って

そのことを報告する勇気はなかった

吉原矩(かね)中将が

戦闘司令所を作ったとき

憲兵が

一人の陸軍中尉を人肉を喰った疑ひで連行

その中尉は 某大学医学部の教授

取り調べの時

どうせ死ぬ兵隊なんだ

さういふ奴らを喰って

敵が上がって来た時に闘ふのが

何故悪いと豪語した

結局彼は 死刑になった

人肉問題は

ニューギニア戦線の至る所であった

連合軍も

この問題を表向きにしたくなかった

名誉の戦死と報告してゐる遺族に

貴方の息子さんは敵に喰はれました

なんて言へますか?

しかし

終戦と同時に 現場に踏み込まれ

喰ひ散らかした死体が 発見され

豪軍の記者に証拠写真を撮られた

豪州の新聞には

人喰人種と報道されてしまった

ガリ転進年譜

昭和十九年(一九四四)

一月二日

敵軍グンビ岬上陸

一月十九日

敵軍総攻撃敢行

一回目 十五機

二回目 二十五機

三回目 反復延百樹で猛爆

片山真一中隊長 敵弾受 他界

部下 必死に抵抗するも屏風山にて玉砕他界

一月二十二日

ガリ転進部隊・ガリ出発

堀江先遣隊を先頭に

五十一師団 六〇〇〇名

二十師団 六九〇〇名

おほよそ 一三〇〇〇名

二月十八日 マダン着 他界約四千

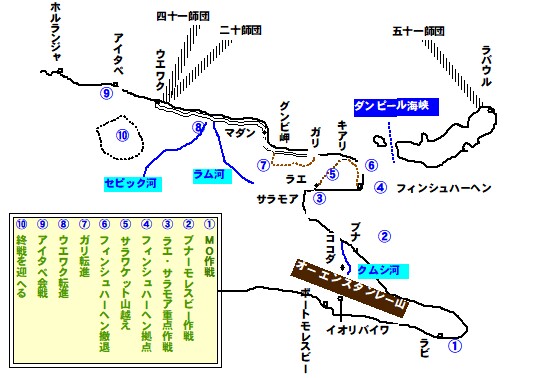

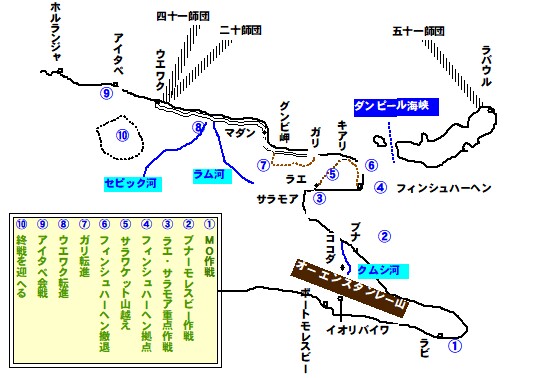

ニューギニア戦史

ニューギニア占領拠点

①ブナ 南海支隊

②ラエ・サラモア 五十一師団

③フィンシュハーヘン 二十師団

撤退

①ブナ 昭和十七年十一月下旬

②ラエ 昭和十八年九月十五日

③フィンシュ 昭和十八年十二月二十日

難関撤退地と他界者数

①オーエンスタンレー山脈・クムシ河 筏下り

他界七七〇〇名

②サラワケット山越

他界二二〇〇名

③ガリ転進

他界四〇〇〇名

④ラム・セピック湿地帯

他界五〇〇名

激戦地と戦死他界者

フィンシュハーヘン

開戦 昭和十八年九月二十二日

撤退 同年 十二月二十日

他界 五五〇〇名

アイタペ会戦

開戦 昭和十九年七月十日

撤退 同年 八月四日

他界 一万三〇〇〇名

以下概略

ニューギニア戦史地図

①MO作戦

②ブナーポートモレスビー作戦

③ラエ・サラモア拠点

④フィンシュハーヘン拠点

⑤サラワケット山越え

⑥フィンシュハーヘン撤退

⑦ガリ転進

⑧ウエワク集結

⑨アイタペ会戦

⑩終戦

二十師団歩兵の記録

二十師団は「フィンシュハーヘン」撤退後

「シオ」を経て「キアリ」に向ふ

「キアリ」では 五十一師団が

サラワケット山越えを経て休息しながら

二十師団の「キアリ」到着を待ってゐた

二十師団は「キアリ」で休息する余裕もなく

「マダン」までの転進路を歩く

昭和十九年(一九四四)

一月二十二日

ガリ転進始まる

堀江先遣隊を先頭に

五十一師団・二十師団が続く

この転進で 医学で説明できない経験をした

突然来る『冴え』を三度経験した

ローソクが燃え尽きるとき

一瞬明るくなるとか

死の直前に ふっと病状がよくなる

そんなことがあるといふ

たとへ さうであらうと

その『爽やかさ』が嬉しかった

どこにも体力らしいものが 残ってゐないのに

何かが湧き出て来る瞬間がある

布一枚で全身を覆ふ兵がゐた

全身に漂はせてゐる屍臭

その兵が 軍医の所に来た

軍医も 瞬間顔をそむけた

布を取って 軍医は唸った

どす黒い筋肉が カラカラになって

その骨に付着してゐる

その兵の左手は 完全に白骨となってゐた

かういふことが 有り得るか?

こんな状態で生きられるのか?

医学で説明がつかない

私は 奇妙な文明の利器を創案してゐた

帯剣で穴を開けた飯盒の蓋『大根おろし』である

木の芯 木の根

すりおろせば 何でも食べらる

日本人の知惠である

ニューギニア戦を 最もよく語る物

それは この『大根おろし』

それは 木の根は 地下に潜る

地下に潜れば地下の生活が 作られて行く

何万人もの地下に潜る生活を

木の根は 良く知るから…

自分の力で苦難の道を突破した

そんな思ひあがりはないが

連日 砲爆撃を受けながら

転進部隊を守り

敵を一兵も通さなかった「片山中隊」

大きな恩恵を受けてゐたことを

後で知った

三月十日

待望久しい海岸に出た

民家を天幕で囲った

糧秣倉庫に着いた

一人三合の米の配給

三ヶ月ぶりの米に狂喜した

海岸線は むちゃくちゃに叩かれてゐた

ここもまた 崩れた肉体と 狂った神経が

置き去りにされてゐた

ぶつぶつつぶやきながら あてもなく彷徨ふ者

廃屋に住みついて 異様に輝く眼を据ゑてゐる

遂に「ハンサ」に着く

ここから七十名の中隊と共に歩く

ここでアイタペ作戦の噂を聞く

『十八軍は絶望である

究極にはセピック河上流に

自活籠城するしかない

現地物質は限度がある

兵員を養へる量はない

今度の作戦は 口減らしである』

昭和十七年

十一月より

ガダルカナル 十七軍

ニューギニア 十八軍

十八軍司令官「安達二十三」は

絶望的な作戦であれ 何であれ

兵士たちから

ぶつぶつ文句が出ることはなかったが

この流言だけは異様な重さがあった

アイタペ会戦

七月十日 戦闘開始

八月四日 撤退

戦死他界 一三〇〇〇

弾薬・糧食全て尽き果て

「ブーツ」に撤退することになった

七十名の中隊も 十数名になった

敗戦から このアイタペ会戦を

無意味とするのではない

兵隊が 事前に作戦に懐疑的になってゐた

これが異常なのだ

命令に従順でなければ 戦争には勝てぬ

容赦ない攻撃に対しては 容赦ない覚悟が要求される

兵隊の感覚には

意外に確かなものがあり

流言の形で漂ってくるものにも

真実の一面をついてゐることが多い

アイタペ会戦後

二十師団七十九連隊の場合

四三二〇名 →約四〇名に激減

七〇名の中隊→十数名

口減らし作戦の実証である

終戦までの山村暮らし

七〇名ゐた中隊は 今は十数名

地面が乾いてゐればゴロ寝もできる

からりと乾いた土地はない

廃屋をあてにしても 宿れる身分でもない

どしゃぶりの中で 木を切り倒し

自然木を柱に 宿とする

苛立ちながら 慌ただしく動く

そんな毎日を繰り返してゐると

化石の様に無感動になるか

ある怒りに集中するしかない

山へ進むべき方向だけが 示され

帰着すべき処は 何も示されない

そんな中 何かと行動を共にした

田中曹長とは 何かの因縁か 一緒に歩いてゐた

「ほっといて先行って下さい」と座り込むと

黙って笑ってゐる

とうとう一人になった

さう思ってゐると

二人分の芋を煮て待ってくれてゐる

昭和十九年八月下旬

開放してもらった二軒の民家に

装具を解いてくつろいだ

自活の道を求めて

山に籠り 再起を待つことにした

場所は ニブリハーヘン

酋長は日本名を「カトウ」と言ひ

三十歳前後の男

真っ赤な褌一本 ぴちぴちと動き

テキパキ采配する

「カトウ」は

ワンテム・ウォーク(一緒に働き)

ワンテム・カイカイ(一緒に食べる)

と言って歓迎してくれた

中隊十数名はここで世話になった

翌日

中隊主力をニブリハーヘンに置き

田中曹長と二人で「ヌンボク」に向かった

二人だけで新しい城を築かうといふわけだ

ヌンボクに着くと

太鼓の通信で 連絡済みで

みんな広場に出て 迎へてくれた

ここの酋長は日本名「ヒンガシ」

五十くらゐの男である

床の高い民家を用意してくれた

ここが

しばしの「わが家」となった

しばらくすると 田中曹長が

ぶらぶらしてゐるより

「何か教へよう」といふことになり

酋長「ヒンガシ」にもちかけると

「ヒンガシ」も喜んだ

二 三十人の子供が集まった

地面に地図を描いて

ニューギニア 日本を教へ

東西南北を教へた

子供たちは

サンキュー・ベリーマシタとお礼の言葉を言ふ

三ヶ月が過ぎてゐた

日本に味方する原住民もゐれば

敵軍に味方する原住民もゐる

そんな敵に懐柔された遊撃隊に

日本兵が 多数やられ始めた

戦史を振り返ると…

昭和十八年八月

ナッソウ湾に 敵軍が上陸し

ラエ・サラモアの五十一師団が

敵軍に追ひつめられてゐた頃

「絶対国防圏」が発せられた

・ラバウル

・東部ニューギニアの放棄である

わかりやすく言ふと

「絶対国防圏以外の地域には

食糧補給もしないし 救援部隊も出動しない」

つまり 現地で闘ふ兵隊は 現地に置き去りにされた

昭和十九年

四月以降

第四航空軍と第九艦隊は

西部ニューギニアに転用された

遊撃隊の日本兵殺戮が 頻繁に起こり始めた頃

酋長「ヒンガシ」が私を呼び かう言った

「スサメと一緒に寝てくれ」

スサメといふ青年も

屈託無く「一緒に寝よう」と言ふ

今 思ひ返してみると

遊撃隊の夜襲から守ってやらう

そんな友情だったことがわかる

この温かい友情は 終生の思ひ出となってゐる

昭和十九年

十二月初旬

移動命令が出た

酋長「ヒンガシ」も

村落の青年たちも

メリー(娘)たちも

無邪気に見送ってくれた

二週間歩いて

パンケンブといふ村に落ち着く

一個中隊全員が入れる大きな民家が提供された

酋長は「オルセンバン」

顔立ちのいい「ハムレット」がゐた

「ハムレット」は 椰子の木陰のハンモックで

静かに

ピジンイングリッシュで書かれた聖書を読んでゐた

酋長の「オルセンバン」は この聖書を見せてくれた

それは ピジンの学習に役立った

二ヶ月が過ぎた

生活を共にするにつれ 相互理解も深まる

・オハヨウ

・クンバンワ

・ゴクロンサンなど

ことばに人間の英知を感じた

昭和二十年

一月下旬

出動命令下る

「オルセンバン」は 途中まで送ってくれた

「特別挺身攻撃隊」の編成があり

中隊を離れ「特別挺身攻撃隊」に入り

十国峠に向った

戦闘開始は三月二十三日頃

敵は 潰滅状態にあった

日本軍の猛烈な反撃に狼狽

遺体の収容もできなかった

ある日

誰それが死んだ 取りに行かう

といふ怖ろしい言葉が交はされる

「あの時 行かなくて良かった」といふ戦後の述懐は

戦ひ 終はって聞いた切実な言葉

恐らく食肉としての遺体を取りに行かう!

さういふ掛聲に 思ひとどまった経験を

良かったと言ってゐるのではなからうか

それは

一人一人の内的な自由の聲である

一切の常識がなくなり

新しい自分を作って行く時

「権威あるものは 内なる良心のみである」

続けて ウェーバーは言ふ

「行動の正しさを求めるものは

国家乃至英雄の様な被造物の命令ではない

内なる良心の聲である」

ニューギニア戦線

生きようとして生きられるものでもなく

死なうと思っても死ぬこともできぬ

いよいよ絶望と思って椰子の木に背をもたせかけ

拳銃を抜き自決を決意した将校がゐた

銃口をこめかみに当て引き金を引いた

不発だった

二発目も引いたが これも不発

これは何だと思ひ

三発目は上空に向けて放ってみた

今度は 実弾が飛び出した

将校は

この時 何物かの「生きよ」といふ意志を感じた

ニューギニアの生還者は形は違ってゐても

皆 そんな偶然によって生かされてゐたのではないか

昭和二十年

五月

出動命令下る

田中曹長は「ヌンボク」に残り

私は「カボエビス」の陣地に移った

体力は どこにも残ってゐない

ここで 田中曹長の惨死を聞いた

もし あの時 ヌンボクに

田中曹長と一緒に残留してゐたら…

「カボエビス」では

敵は 間断なく撃ち続けてくる

しかし 威嚇射撃で

ただ脅かすだけの撃ち方だった

さう とわかれば気楽に対応できる

「危険のあるところ救ひの力も育つのだ」と思ひ直し

空を仰いだ

中隊に紛れ込んで来た兵士が こんな話をしてくれた

翼を広げると七㍍位のコウモリ

四㍍位の大豚もゐた

カラマンボ湖では 夜中の零時零分

蓮の花が一斉に花開く

開花の音は 機関銃の一斉射撃に似て居る

体長二十㍍のワニや三㍍位のウナギもゐた

蝶は 羽を広げると七十㌢

途方もないスケールの動物たち

こんな秘境の中に暮らしてゐた

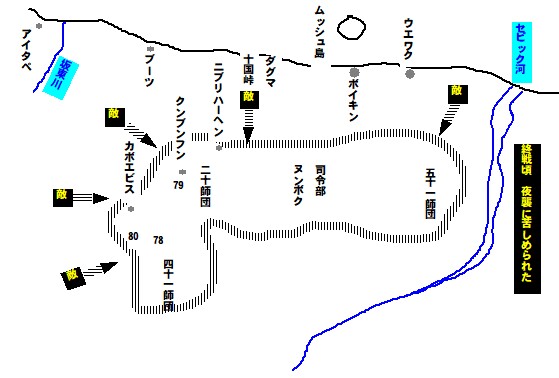

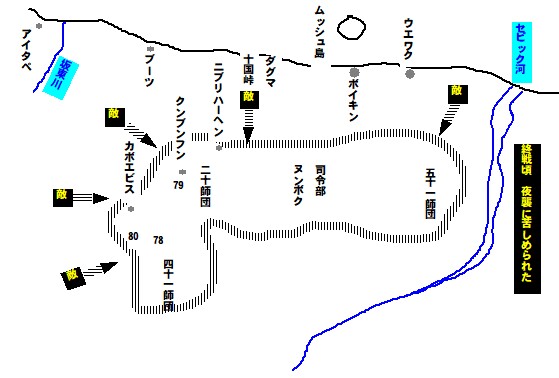

終戦直前の部隊配置である

矢印は 敵の進撃路

徐々に追ひつめられた軌跡

私のゐた七十九連隊も わづか五名となってゐた

八月十五日

この頃 兵は約一万

十八軍主力九三〇〇は「ヌンボク」を中心にして

玉砕陣地と決めてゐた

遠く南に離れたセピック河には

二八〇〇の吉原中将のセピック兵団がゐた

突然 敵陣地から「バンザイ」の聲が聞こえた

われわれは「海行かば」を歌ひながら

七十九連隊旗を葬った

九月二十五日

ボイキンの海岸で武装解除

小銃・帯剣をドラム缶に放りこむ

個人に帰った

生き残った正確な人員 一一〇九七名

一七万余の南方最大勢力が 今 ここに約一万

ムッシュ島に送られた

ムッシュ島では 食糧も配給されたが

毎日 十数名が他界

結局 ムッシュ島の病没者は 一一四八名に及んだ

引揚げ船

鹿島 昭和二十年十一月末

高栄丸 昭和二十一年一月九日

鹿島 昭和二十一年一月十一日

酒匂 昭和二十一年一月十一日

氷川丸 昭和二十一年一月二十三日

鳳翔 昭和二十一年一月二十四日

われわれ七十九連隊は

航空母艦・鳳翔で帰還

乗船すると 直ぐに

握り飯と干からびたタクアンが支給された

涙があふれた

戦友たちも 皆 放心してゐる

「米の飯を喰って死にたい」と言った

亡き戦友の最期のことばが

皆の心に しみてゐるからだらう

しかし どこかで誰かが言ふ

「どうしても喰へんなぁ」

今 この贅沢が 涙となってあふれるのである

帰国するまで 三度停船した

祖国を前にしながら亡くなった人の水葬である

毛布にくるまれた遺体が沈んで行く

瞑目し 頭を垂れる

無念の思ひが伝はってくる

昭和二十年

七月二十五日

十八軍に全軍玉砕命令が出た時

一切の記録と書類は焼却された

以下の記録は 残務整理の時

個人の記憶を辿って作成されたもの

正確な数字は 到底わからぬ

部隊名 総兵員 生還者

七十八連隊 五七二五 一一二

七十九連隊 六一五一 九一

八十連隊 五二五八 九〇

七十九連隊の生還者九十一名

しかし 敗戦の時

連隊長は 生存者六十七名と言った

師団名 総兵員 生還者

二十師団 二三三八五→七八五

四十一師団 一九九六〇→五九二

五十一師団 二八八八八→二七五三

酋長のその後

酋長 カトウ

酋長 ヒンガシ

酋長 オルセバン

三人の酋長に世話になった

そこには

大酋長「カラオ」の恩恵があった

カラオも 最後まで 日本軍のために献身してくれた

それが 何かの利欲になるとは 到底思へなかった

衰弱し 疲労したわれわれの姿に

ただ同情しての協力であった様に 思はれてならない

その後のカ「カラオ」について

全く知るところなく過ぎた

昭和四十七年(一九七二)

九州朝日放送で「カラオ」が

悲惨な運命を辿ったことを知った

「日本軍に協力した罪」で捕らへられ

妻と息子二人が斬殺され

カラオも三年投獄

後 マラリアのため釈放

現在 残された息子と二人で暮らしてゐると言ふ

テレビ放送の後 数年を経ずして

カラオの死亡を知った

同時に

一般酋長で「処刑」された者もあるといふ

「片腕切断」の酋長の写真も見せられた

われわれのために

死んだり 残酷な刑罰を受けた

忘却しへないものがつきまとふ

戦争は終はってゐない

消えたと思っても どこかでまた 燃え上がる

「知」だけが 突っ走って

人間的な特徴が見失はれたら 暗闇の世となるだらう

この「戦争の段階」を乗り越える力を

人間は持ってゐると信じたい

トラックバックURL

トラックバック一覧

返信一覧

コメント投稿